阿波踊り

同じ阿呆なら踊らにゃ そん(損)、そん(損)。

普段の徳島しか知らない者にとって、初夏から盛夏に向けての徳島は異質としか言いようがない。 8月12日から15日に行われる阿波おどりを控えて、町中がざわめき、浮かれ、熱を帯びるのだ。1年間、溜まっていたエネルギーが一気に噴出するかのように、屋外練習場に鉦や太鼓、三味線が響き渡り、祭りの予感に湧き上がる。

阿波おどりは、16世紀末頃、農漁村で行われていた盆踊りから発生。藍や塩で蓄えた巨万の富が、踊りを年々豪華に賑々しくしていったといわれている。踊りは「連」というグループ単位。ぞめきと呼ばれる2拍子のリズムと、代表的なお囃子「よしこの」節にのせて踊るのが基本だ。優美であでやかな女踊り、力強く豪快な男踊り、そのほかコミカルなやっこ踊りや、団扇や扇を取り入れた踊りなど、連ごとに趣向を凝らした踊りを披露する。 阿波おどり本番。町の中心部の6 ケ所の演舞場にはひな壇状の桟敷が設けられ、「踊る阿呆」と「見る阿呆」が集結する。「ヤットサー、ヤットヤット」の甲高い合いの手がさらに興奮をかきたてる。隊列を組み、時には輪になって、約10万人の踊り子が全精力を傾けて4日間を踊り抜くのである。

阿波人形浄瑠璃

阿波っ子を惹きつけて、止まない人形芝居。

芸どころといわれる徳島で、阿波おどりに劣らない人気を誇るのが、阿波人形浄瑠璃だ。江戸時代に、阿波人形浄瑠璃は徳島城下に広まり、県内にはたくさんの小屋掛けや農村舞台が誕生した。人形は文楽よりも大型で光沢のある塗り を施すなど、屋外上演ならではの工夫を凝らしている。 農民たちの熱狂的な支持と蜂須賀家の庇護によって、地域に根差し深く浸透していった阿波人形浄瑠璃。現存する農村舞台では、今なお地元の人たちによって人形浄瑠璃芝居が行われている。 人気が高い演目は、近松半二の傑作で徳島藩のお家騒動を題材に生まれた「傾城阿波の鳴門」。 物語のモデルとなった板東十郎兵衛は地元の庄屋で、その屋敷跡が阿波十郎兵衛屋敷として開放されている。館内では再現した農村舞台で人形浄瑠璃が毎日行われるほか、人形浄瑠璃に使用される阿波木偶や資料を展示している。

眉山

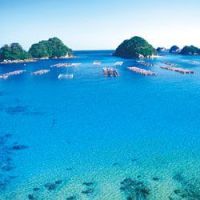

徳島市中心部は、瓢箪のような形であることから「ひょうたん島」と呼ばれている。

両国橋北詰発着のひょうたん島クルーズは1周25分で、水眉山山頂から望む徳島市街都徳島の魅力が楽しめる。

どの方向から眺めても眉の姿に見えることからその名がついたといわれる眉山。

「眉の如 雲居に見ゆる 阿波の山 かけてこぐ舟 泊知らずも」

標高290mのやさしい山容は万葉集にも詠まれ、徳島のシンボルとして愛されてきた。

阿波おどり会館に設けられた眉山ロープウェイ山麓駅から、山頂まで6分。展望台からは徳島の町並みや市街地を流れる新町川はもちろん、海に流れ込む吉野川、大鳴門橋、瀬戸内海、遥か彼方には淡路島、紀州の山々を望むことができる。